«Quero pôr minha tristeza em liberdade condicional», canta Raquel Pimpão dos Femme Falafel no Palco Giacometti. Começa aqui o nosso Verão. O Zé aos comandos do som, de cachimbo na boca, com a sua imponência de Capitão Haddock, bem mais caloroso que a personagem da BD. Estão quarenta graus à sombra, ou parecem estar. A afluência, neste primeiro dia de Bons Sons, uma quinta-feira, surpreende toda a gente. Somos muitos a estender tristezas ao sol e ao som: cantar, eis um bom caminho para espantar os males, e Diana Combo diz-nos, no cenário bucólico do palco MPAGDP (A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria), que vale tudo, que «cantar bem» é um conceito obsoleto. Enchemos os pulmões e espantamos uns quantos males.

A segunda melhor coisa para o conseguir é dançar. Os Twist Connection levam-nos de volta ao Giacometti e ao cachimbo do Zé Martins, «o melhor técnico de som do mundo», nas palavras do Kaló, vocalista e baterista. Nós concordamos. E dançamos, o ritmo que o coração reconhece de lá atrás, dos anos mais fragmentados, do crescimento. Este Verão é o mesmo de sempre em nós.

Em Cem Soldos, o sol põe-se ao fundo da Rua do Poço, e os Zarco dizem, lá do palco Lopes Graça, numa polifonia a capella, que «’Tava num bar a ouvir um som», e não é um bar, é a Rua do Poço, mas vai dar tudo ao mesmo, porque o sol está-se a pôr ali ao fundo, as seitanas são reconfortantes, a cerveja está fresca, e o som é múltiplo, mas é sempre o mesmo. É o som do Verão. O Verão canta em português.

É sexta-feira e está ainda mais calor. «Entre nós e as palavras há metal fundente», dirá Adolfo Luxúria Canibal mais tarde, no palco Zeca Afonso, com Estilhaços. Mas, antes de lá chegarmos, apanhamos um autocarro cheio de gente que mede as poucas horas de sono com a satisfação do festival, e o resultado é muito mais comprido que a noite anterior. Meçamos sempre nós as nossas mínguas com alqueires de alegria. «Mas haverá uma idade em que serão esquecidos por completo / os grandes nomes opacos que hoje damos às coisas», continua Cesariny, ou, melhor, Adolfo. A voz, o contrabaixo, o piano e a guitarra constroem uma melodia côncava. Esta concavidade, grande nome opaco, fica em nós, anónima, para sempre.

Cai a noite com Adiafa no palco Lopes Graça, levantam-se os ânimos: é macia a manta com que nos cobrem. Um embalo, não para dormir. Para sorrir. «É meia-noite, já passei um bom serão, vai descansar, amor do meu coração». Ainda não. Falta ouvir Gisela João do lado de cá da turba transbordante. Quase não a vemos e parece que nos canta/conta ao ouvido como se fez a liberdade. Sentamo-nos à mesa do Aliquete para beber uns finos e rir, porque podemos.

À uma da manhã ainda está calor e vemos os Club Makumba através dos ramos das oliveiras. Passa por nós um rapaz a falar de cicatrizes mentais. As luzes penduradas sobre as tendas do parque de campismo desenham padrões que parecem cicatrizes.

No dia seguinte, junto às mesmas oliveiras do palco MPAGDP, sob o labor incansável dos voluntários que vão despejando borrifadores de água fria sobre o público escaldado, os Fala Povo Fala põem o povo a cantar, a bater palmas, a saltar, contra todas as probabilidades, debaixo de um sol como ferros quentes, «O povo já não tem, o povo já gastou, zé povinho, zé ninguém, quem comeu, calou», aquilo lembra-me Sitiados, «Vida de Marinheiro», ainda há pouco passámos pela Sandra Baptista, é uma alegria agridoce, mas é alegria, o povo já gastou, mas «Quando eu morrer não pago mais impostos», ei!

Fugimos para a sombra do SCOCS – Sport Club Operário de Cem Soldos. Sabe bem o abrigo da pedra fresca daquelas paredes, que contam histórias de famílias inteiras empenhadas em fazer da aldeia «um lugar em que as pessoas se sintam felizes», diz a senhora que me atende. Brindamos a lugares assim, a esta vida de marinheiro.

O Coro das Mulheres da Fábrica, que tão bem conhecemos, apresenta um ensaio aberto mesmo antes descermos ao palco Zeca Afonso para uma descarga de Expresso Transatlântico. A energia é densa, palpável, empática. O concerto, aquela sonoridade nova dos irmãos Varela que nos faz imaginar Carlos Paredes num filme de Sergio Leone, culmina num aplauso a João Aguardela, isto está tudo ligado, sempre, sempre, «Ai, este soldado que cerco, Ai, este soldado sou eu, sou eu!»

Espapaçados, cansados, afogueados, paramos debaixo de cada borrifador que nos aparece à frente. O palco Lopes Graça já está rodeado de gente, joga-se às cartas, dormita-se, que vêm aí os Cara de Espelho e é preciso guardar lugar, apesar do calor infernal. «Quando eu morrer, quero subir ao paraíso fiscal», escreveu Pedro da Silva Martins, canta Maria Antónia Mendes, «Vida de contribuinte é deveras infernal», mais ainda que o calor do Verão. O Verão canta em português e, como qualquer português que se preze, aceita o consolo de saber que, quando morrer, não pagará mais impostos, ei!

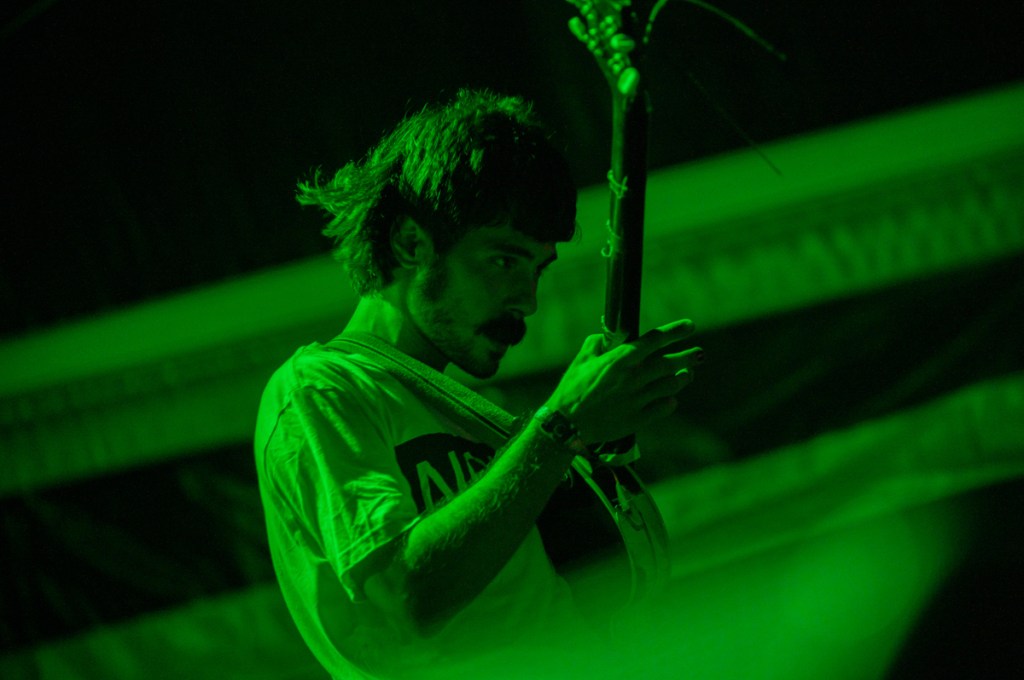

O domingo veste-se de preto, calça Doc Martens e ouviu muito The Cure e Joy Division quando era mais novo. Agora, chama-se Conferência Inferno e traz ao palco Giacometti os sons com que eu cresci: «Quem me dera perder a memória, segredar contra mim».

Despedimo-nos com os Máquina, o público reverbera, nós ainda aproveitamos a vizinhança do palco António Variações para uma última degustação dos petiscos vegetarianos da roulotte de comida peruana. O que ouço traz-me à memória os Blasted Mechanism, não é um decalque, é um truque do cérebro para nos levar sempre de onde estamos para onde já estivemos. Sorrio. Éramos tão novos. Era sempre Verão na nossa vontade. Quem me dera nunca perder a memória.

- Fotografias de João Duarte

- Texto de Ana Marta Caio